はじめに

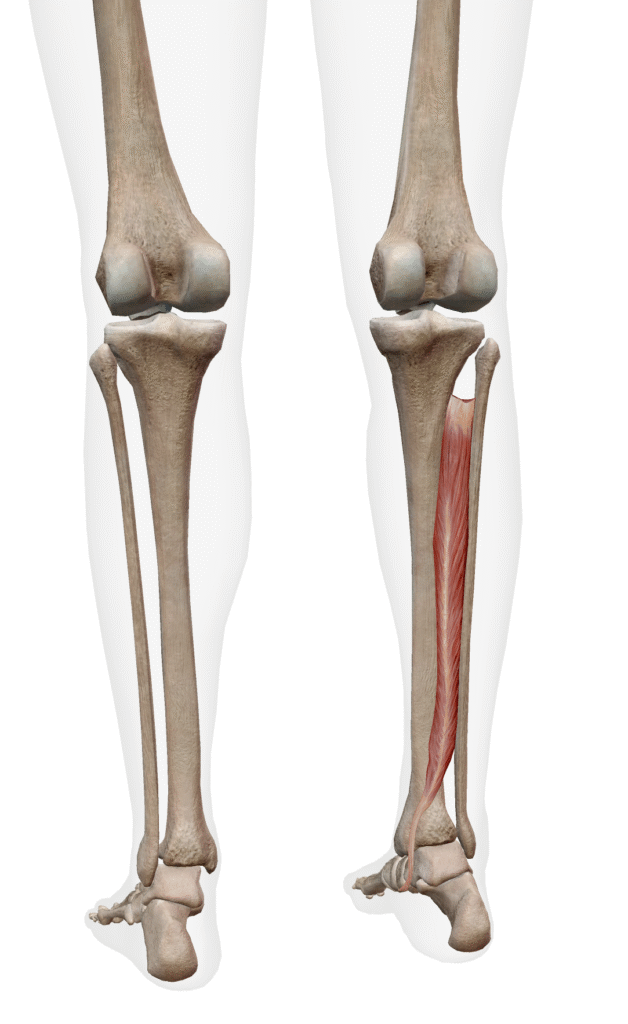

後脛骨筋は、ふくらはぎの深層にあるインナーマッスルで、足首や土踏まずの安定に欠かせない筋肉です。足のアーチを支える働きがあり、扁平足や足首のぐらつき、歩行時の不安定感とも深く関わります。スポーツや長時間の立ち仕事で酷使されやすく、緊張や機能低下が起こると足全体にさまざまな不調をもたらします。

起始・停止・作用・神経支配

- 起始:脛骨・腓骨後面、骨間膜

- 停止:舟状骨、楔状骨、第2〜4中足骨底

- 作用:足関節の底屈、内反、足の縦アーチ保持

- 神経支配:脛骨神経

緊張すると出やすい症状

- 内くるぶし周囲や土踏まずの痛み

- 扁平足の進行

- 足首の不安定感やぐらつき

- 歩行時やランニング時の疲労感

- シンスプリントの悪化要因

日常生活への影響

後脛骨筋が弱ったり硬くなると、足のアーチが崩れ、扁平足や外反母趾などの足トラブルにつながります。足首の安定性が低下することで、長時間の歩行や立ち仕事がつらくなり、ふくらはぎの(関連記事:「ヒラメ筋の解剖学」)や(関連記事:「腓腹筋の解剖学」)にも負担がかかります。さらにアーチの低下は血流の滞りを招き、(関連記事:「足のむくみ」)とも関連します。また、前脛骨筋(関連記事:「前脛骨筋の解剖学」)とのバランスが崩れると、歩行やランニング時にすねの痛みや疲労感が出やすくなり、最終的には膝や腰の不調(関連記事:「腰痛に関わる筋肉と原因」)につながるケースもあります。

効果的なストレッチ方法

後脛骨筋をケアするには、足首の内反と底屈を意識したストレッチが有効です。

- 床に座って片足を伸ばし、セラバンドやタオルを足の内側(土踏まずあたり)にかけます。

- 足首をゆっくり内側に倒しながら、タオルを外方向に引っ張り抵抗をかけます。

- 20〜30秒キープし、反対側も同様に行います。

また、土踏まずを意識したタオルギャザー運動(足の指でタオルをたぐり寄せる動作)も後脛骨筋の機能維持に有効です。

👉その他のストレッチはInstagramをご覧ください

まとめ

後脛骨筋は、足のアーチを支え足首の安定に欠かせない筋肉です。弱ったり硬くなると扁平足や足の疲労、むくみ、さらに膝や腰への負担に直結します。日常的にストレッチやエクササイズを取り入れて、腓腹筋やヒラメ筋、そして前脛骨筋とバランスよくケアすることが、健やかな足のコンディションを保つカギとなります。

アクセス案内

整体サロン縁jointは、京都市中京区堺町通りにあります。

阪急「烏丸駅」地下鉄「四条駅」から徒歩約3分、錦市場からはすぐ。

店名:整体サロン 縁joint

住所:〒604-8123 京都府京都市中京区八百屋町538-1日宝堺町錦ビル3階1号室

営業時間:11時~21時 (19時以降は完全予約制のため最終受付18時30分)

定休日:木曜日

コメント