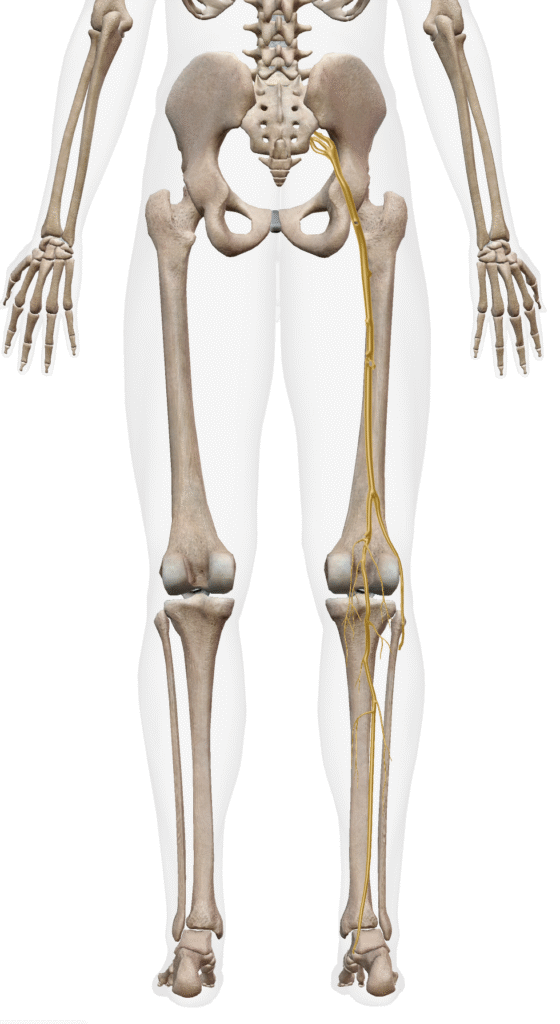

坐骨神経とは?

坐骨神経は、腰椎から仙骨を通って骨盤から足先まで伸びる、人間の体で最も太く長い末梢神経です。直径は約1cmにもなり、お尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足の甲や足裏に至るまで広い範囲を支配しています。

この神経は運動と感覚の両方を司り、足を動かしたり感覚を脳に伝える役割を持っています。そのため、坐骨神経が圧迫や炎症を受けると「痛み・しびれ・筋力低下」といった多様な症状が現れるのです。

坐骨神経痛とは?

坐骨神経痛は、神経の圧迫や刺激によって生じる症状の総称です。原因としては腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症のほか、筋肉の硬直による圧迫もあります。特に深層外旋六筋(関連記事:「深層外旋六筋のまとめ」)は坐骨神経と密接に関わっており、硬直すると痛みやしびれを助長する場合があります。

坐骨神経痛に関わる主な筋肉

坐骨神経痛は、神経自体の圧迫だけでなく筋肉の硬さが原因になることも多いです。特に以下の筋肉が関連します。

- 梨状筋(りじょうきん)

骨盤の深部にある筋肉で、坐骨神経がその下や貫通部を通ります。硬直すると神経を直接圧迫し、坐骨神経痛を引き起こします。 - 大殿筋(だいでんきん)

お尻の表層にある大きな筋肉。硬くなると骨盤の動きが悪くなり、坐骨神経の通り道に負担をかけます。 - ハムストリングス(大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋)

太ももの裏側の筋群。柔軟性の低下が坐骨神経を引っ張り、しびれや痛みを助長します。 - 腰方形筋・脊柱起立筋

腰を支える筋肉群。緊張が続くと骨盤や腰椎のバランスが崩れ、坐骨神経の圧迫要因となります。

坐骨神経痛の主な症状

- お尻から太もも、ふくらはぎ、足先にかけての痛みやしびれ

- 長時間座った後に立ち上がると痛みが強くなる

- 足の冷感、感覚の鈍さ

- 歩行障害や階段の上り下りのしづらさ

日常生活に与える影響

坐骨神経痛は、座り仕事や長時間の立位、車の運転などで悪化しやすく、日常生活に大きな支障を与えます。痛みやしびれが続くと、歩行や階段の上り下りがつらくなり、活動量が減少。さらに、睡眠中も違和感が残ることで疲労が蓄積し、慢性化しやすくなります。

また、骨盤のゆがみ(関連記事:「骨盤の解剖学」 があると姿勢バランスが崩れ、坐骨神経への負担が増加します。骨盤の左右差や傾きは、お尻や腰まわりの筋肉を硬直させ、神経圧迫を悪化させる要因にもなるため、合わせてケアすることが大切です。

関連記事👇

効果的なストレッチ

梨状筋ストレッチ(仰向け)

- 仰向けになり、右足を左膝の上にクロスする。

- 両手で左太ももを抱え、胸に引き寄せる。

- お尻の奥に伸び感を感じながら20〜30秒キープ。

- 反対側も同様に行う。

ハムストリングスストレッチ(椅子)

- 椅子に浅く腰掛け、片足を前に伸ばす。

- 背筋を伸ばしたまま体を前に軽く倒す。

- 太ももの裏に伸びを感じながら20〜30秒キープ。

これらを習慣化することで、筋肉の柔軟性が向上し、坐骨神経への圧迫を減らすことができます。

→詳しくはInstagramをご覧ください。

まとめ

坐骨神経は人間で最も太く長い神経で、下肢全体の感覚と運動を支配しています。その坐骨神経が圧迫されることで生じるのが坐骨神経痛です。梨状筋や大殿筋、ハムストリングスといった筋肉の硬さが原因となる場合も多く、ストレッチやケアが非常に効果的です。症状が続く場合は医療機関での診断と合わせて、日常的な筋肉ケアを取り入れていきましょう。

アクセス案内

整体サロン縁jointは、京都市中京区堺町通りにあります。

阪急「烏丸駅」地下鉄「四条駅」から徒歩約3分、錦市場からはすぐ。

店名:整体サロン 縁joint

住所:〒604-8123 京都府京都市中京区八百屋町538-1日宝堺町錦ビル3階1号室

営業時間:11時~21時 (19時以降は完全予約制のため最終受付18時30分)

定休日:木曜日

コメント